|

| ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | ПУБЛИКАЦИИ | МНЕНИЯ | АВТОРЫ | ТЕМЫ |

| Среда, 18 февраля 2026 | » Расширенный поиск |

«Золотой век» строительства Ленинграда

Перед революцией население столицы империи превысило 2 миллиона. В годы гражданской войны проблемы снабжения продовольствием, топливом, коллапс транспортной и иных систем больнее всего ударили по крупнейшему мегаполису России – население Петрограда к 1920 г. едва превышало 700 тысяч. С этого момента город уступил первенство по численности населения старой-новой столице – Москве. После окончания внутренних войн, за годы НЭПа население города несколько восстановилось – к моменту его переименования в Ленинград в нём проживало уже 1,5 миллиона. Индустриализация повлекла и взрывной рост населения – только за период 1928-1931 гг. население города увеличилось более чем на миллион. В 1934 г. его фактическое население приближалось к 3 миллионам. Первому «сталинскому наместнику» Ленинграда, помимо борьбы с зиновьевцами и индустриализации, пришлось решать сложнейшие задачи городского хозяйства. При Кирове в городе с начала 30-х гг. было развернуто массовое жилищное строительство и обновление внутригородского транспорта. В 1931-35 гг. в Ленинграде было введено в эксплуатацию 1306 тысяч квадратных метров жилой площади – огромная по тем временам цифра. К 1935 г. по сравнению с пресловутым 1913 г. водопроводная сеть города выросла в 1,5 раза, а канализационная – в два, при этом старые деревянные трубы заменялись бетонными. В три раза по сравнению с 1913 г. увеличились протяженность трамвайных путей и количество вагонов городского трамвая. Впервые в городе была создана система дошкольных детских учреждений – к 1935 г. в Ленинграде работало 827 яслей и детских садов. Но эти наглядные достижения не успевали за стремительным ростом населения. Город оставался перенаселенным, скученным, с массой инфраструктурных и социальных проблем. Даже природные и политические угрозы нависали над Ленинградом так, как ни над каким другим центром СССР – город жил при постоянном риске наводнения и, фактически, был прижат к совсем недружественной финской границе. Решать все эти вопросы, зачастую самым кардинальным образом, пришлось уже новому 1-ому секретарю Ленинградского горкома и обкома А.А.Жданову, сменившему убитого в декабре 1934 г. Кирова. Кстати, это был первый в истории города глава, который встал у его руля, уже имея немалый опыт управления крупным мегаполисом: с 1924 по 1934 гг. Жданов возглавлял Нижегородскую губернию (в годы индустриализации ставшую Горьковским краем). Под его руководством бывший Нижний Новгород не только получил новое имя пролетарского писателя – из некогда ярмарочного и купеческого старинный русский город на Волге стал крупнейшим промышленным центром. За период индустриализации его население выросло почти в три раза, город Горький стал третьим мегаполисом в СССР после Москвы и Ленинграда. Поэтому новый ленинградский 1-й секретарь имел за плечами солидный опыт и знал, как управлять сложным городским хозяйством трёх миллионов людей.

Жданов на трибуне во время парада. 1 мая 1937 г. Едва войдя в курс городских дел, Жданов уже в начале августа 1935 г. утверждает в ЦК и Совнаркоме «основные установки к Генеральному плану развития Ленинграда». 26 августа 1935 г. на объединённом пленуме Ленинградского горкома ВКП(б) и Ленсовета в своем докладе Жданов указывает основные направления: «Нам нужно тянуть наш город на юг, восток и юго-восток. Мы должны, как говорил товарищ Сталин, совершить эту задачу в минимальный исторический срок и вывести Ленинград из затопляемых мест. Развитие города должной пойти вверх по Неве, с выходом на незатопляемые места, по следующим основным магистралям – правый и левый берег Невы, Лужское шоссе, Московское шоссе…» По докладу Жданова в тот же день объединённый пленум горкома и Ленсовета принял постановление «О плане развития города Ленинграда». На основании этого решения уже к ноябрю1935 г. свыше 500 архитекторов, инженеров, энергетиков и других специалистов, объединённых в 22 подкомиссии, разработали план 10-летнего развития города на Неве. Это был первый подобный план в его истории. Жданов весьма пафосно и в духе времени высказался по этому поводу: «План развития Ленинграда – это материальное овеществление, выражение установки товарища Сталина, линии нашей партии на всестороннее удовлетворение запросов и нужд трудящихся масс, ибо самым ценным капиталом у нас, как указал товарищ Сталин, являются люди, кадры. Труд человека – основа нашего строя».

Физкультурники на Дворцовой площади Слова в общем справедливые, но в суровой реальности «всестороннее удовлетворение запросов и нужд» ограничивалось чудовищной бедностью страны и необходимостью направлять львиную долю средств на обеспечение выживания и безопасности. План развития города очень быстро столкнётся именно с такой ограниченностью средств. Полный текст выступления Жданова по перспективам строительства города вскоре будет опубликован в первом номере нового журнала «Архитектура Ленинграда» - не случайно именно в 1935 г. приняли решение об издании первого в городе на Неве специализированного журнала, посвященного настоящему, прошлому и будущему его архитектуры. Согласно плану, в 1935-45 годах Ленинград предполагалось развивать на юг по Пулковскому меридиану, вдоль Московского шоссе (ныне Московского проспекта). В этом районе новым городским массивам не угрожали бы ни невские наводнения, ни обстрел дальнобойной артиллерии с финской территории в случае военных конфликтов. Такой план развития с переносом основной застройки на незатопляемые территории позволял отказаться и от строительства дорогостоящей дамбы. 10-летний план также предусматривал сохранение исторического центра города, откуда предполагалось переселить в новые кварталы часть населения, плотно стиснутого в коммуналках, и вывести за черту города «пожароопасные и вредные в санитарно-гигиеническом отношении предприятия». Петергоф, Ораниенбаум и Детское (Царское) Село превращались в места отдыха горожан. За 10 лет планировалось построить 9 миллионов кв. м. нового жилья (при имевшихся на тот момент 16 миллионах). Территория города увеличивалась в два раза, сдвигаясь на юг. Строительство на новых городских землях с относительно сухим, здоровым микроклиматом начиналось целыми кварталами в трёх южных районах – Московском, Кировском, Володарском. При этом дома в новых кварталах строились не скученно, больше половины территории отводилось под зелёные насаждения, создававшиеся столь же централизованно. Низменные, заболоченные территории в местах нового строительства переделывались в парки. Новые кварталы впервые в истории города строились сразу с необходимой инфраструктурой – магазинами, школами, детскими садами. План предполагал и строительство новых мостов, и новые гранитные набережные Невы, и сплошное асфальтирование улиц к 1945 году... Помимо развития городского трамвая и увеличения количества автобусов создавался совершенно новый для тех лет вид транспорта – троллейбусный. Первая троллейбусная линия в Ленинграде будет запущена в эксплуатацию уже в октябре 1936 г.

Один из первых троллейбусов на Невском проспекте Главной магистралью города становилось Московское шоссе – 17 километров от Сенной площади до Пулково. Планировались отдельные выделенные полосы движения для каждого вида транспорта: автобусов, троллейбусов, грузовых машин и т.п. предполагался единый архитектурный стиль этой центральной магистрали. За три года по плану должно было в 1,5 раза увеличиться количество телефонных номеров Ленинграда. В 1935 г. их было всего 73 тысячи, почти в 10 раз больше чем в Киеве, но в 3 раза меньше чем в Париже. Однако тягаться с европейскими столицами было нелегко – в новом строительстве Ленинграду пришлось обходиться своими силами, ведь параллельно был принят и осуществлялся генеральный план развития Москвы, который поддерживался и финансировался центральными органами СССР. На два мегаполиса поглощенных индустриализацией сил и средств уже не хватало. Тем не менее, ленинградские планы отличались размахом. Так в начале 1936 г. возникает идея создания административного центра обновлённого Ленинграда – Дома Советов. Официальное решение о постройке этого уже не царского, а советского дворца принимается 13 марта 1936 г. В огромном здании планируют разместить все власти Ленинграда и области: обком и горком ВКП(б), руководство комсомола, Ленсовет и Леноблисполком, комиссии партийного и советского контроля, главные органы экономики – Ленплан и Облплан. Дом Советов, должен расположиться в географическом центре нового Ленинграда, на центральной магистрали города – новом Московском проспекте, спланированном в едином архитектурном стиле.

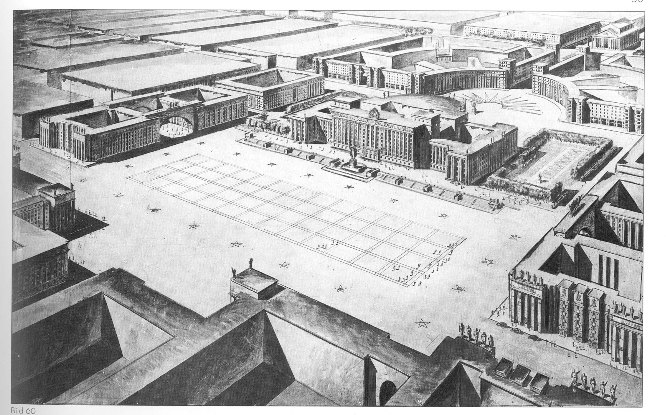

Проект ансамбля южной части общегородского центра у Дома Советов на Московском шоссе Закрытый конкурс на проект Дома Советов среди десяти лучших архитекторов Ленинграда объявили в июле 1936 г. Первое место занял архитектор с уже «неполиткорректной» фамилией Троцкий. Ной Абрамович Троцкий был известным и признанным в мире ленинградским архитектором-конструктивистом, автором многих зданий, памятников и архитектурных комплексов в разных городах страны. Как раз в 1936-м ему исполнилось 40 лет. К своему юбилею Ной Троцкий был избран почётным членом-корреспондентом Королевского института британских инженеров. Так, изящной шуткой истории Троцкому удалось создать один из самых впечатляющих памятников монументальной архитектуры эпохи Сталина. Сам архитектор Троцкий умрёт в разгар строительства в 1940 г., в один год с политиком Троцким. Строительство Дома Советов велось Ленинградской строительной конторой НКВД. Комплекс создавался в духе и стиле того что позже назовут «сталинским ампиром». Протяжённость фасада главного здания, обращённого к Московскому проспекту, составляет 220 метров. Высота средней части – 50 метров. По центру – гигантский 14-колонный портик, поддерживающий скульптурный фриз, символизирующий торжество мирного труда в социалистическом государстве рабочих и крестьян. Венчает всё это огромный, весом в 120 тонн бетонный герб РСФСР в обрамлении знамён. Впрочем, сам Троцкий мечтал, чтобы герб и окружающие его знамёна были отлиты из бронзы и отделаны светящимися самоцветами. Однако создание Дома Советов сразу же столкнулось с жесткой нехваткой средств – Ленинград, в отличие от Москвы, строился своими силами, пришлось жёстко экономить. По этому поводу сохранилась обширная деловая переписка Троцкого со Ждановым, по итогам которой пришлось урезать часть блестящих архитектурных замыслов.

Эскизы площади у Дома Советов по замыслу Н.Троцкого Произошло это на протяжении пресловутого 1937 г., когда, вопреки либеральным мифам, граждан СССР и жителей Ленинграда волновали и другие, более приземлённые вопросы. В документах спецкомиссии Политбюро ЦК КПСС конца 80-х годов прошлого века, когда в разгар «перестройки» шло разоблачение сталинских репрессий, было указано общее количество репрессированных в Ленинграде в 1935-40 гг. – 68 088 человек. До сих пор эта цифра и этот источник остаются наиболее авторитетными и стыкуются с количественными оценками репрессий в целом – озвученные же в 90-е годы цифры репрессированных в сотни тысяч по Ленинградской области и десятки миллионов по стране остаются «разоблачительными» спекуляциями. Реальные цифры репрессий впечатляющи, но так же, как и в период коллективизации, прямое насилие касается подавляющего меньшинства. 68 тысяч репрессированных в Ленинграде за 5 лет – цифра очень значительная и способная породить в самом обществе ощущение репрессий. Но в Ленинграде тех лет проживает 3 миллиона человек, и для 90% населения репрессии не задевают даже родственников или близких знакомых. Притом, что террор был направлен во многом именно на заметную верхушку общества, в народе имеется даже некоторое удовлетворение от преследований «начальников». Поэтому в силу человеческой природы, жилищный вопрос для сотен тысяч ленинградцев был тогда уж точно более значимым и волнующим чем судьбы арестованных в «Крестах» или в «Большом доме» на Литейном проспекте, где располагалось управление НКВД. Кстати, это монументальное здание в стиле конструктивизма, как и Дом Советов, тоже проектировал Ной Троцкий. Именно в 1937 г. товарищ Жданов, лично контролировавший ход строительных работ в Ленинграде, несмотря на многочисленные возражения этого известного архитектора, внес поправки в генеральный план развития города – теперь все средства направлялись в первую очередь на строительство жилых зданий. Амбициозному Дому Советов пришлось подождать. Так 1937 г. для Ленинграда стал и годом репрессий, и годом Пушкина и годом массового жилищного строительства.

Проект реконструкции района у Охтинского моста За 1937-40 годы было построено 750 тысяч кв. метров жилплощади, причём уже по более совершенным проектам, чем городские новостройки начала 30-х годов. Помимо жилья строилась и вся необходимая инфраструктура. Например, в 1935-40 гг. в Ленинграде было построено 220 новых школ – одно из самых значительных школьных строительств в нашей истории. Количество школ в городе увеличилось почти в два раза. Каждая построенная школа являлась крупным учебным комплексом на сотни учеников. В среднем при Жданове в городе строилось почти 50 образовательных учреждений в год – это на порядок больше, чем строится сейчас школ в столице РФ, в начале XXI века. В два раза за 1935-40 г. увеличилось количество яслей, активно создавались всевозможные детские учреждения. Когда в 1936 г. рассматривался вопрос о размещении заведений для детей в Аничковом дворце, среди музейных работников возникли возражения. Жданов, выступая на одном из заседаний Ленгорсовета, отреагировал весьма жёстко: «Это же надо еще посмотреть: для кого они защищают! Мы будем их по-другому использовать в целях нашего социалистического строительства!» Намёк на антисоветские настроения старой интеллигенции не был столь уж беспочвенным. Музейные экспонаты Аничкова дворца передали в музей города и пригородные дворцы, и с февраля 1937 г. в этом старейшем из зданий на Невском проспекте разместился Дворец пионеров. Примечательно, что в наше время кое-кто из записной питерской интеллигенции припомнил это решение как образец злых деяний товарища Жданова…

Картина художника И.Владимирова "Интуристы в Ленинграде". 1937 г. Жилищное строительство резко затормозила война с Финляндией, когда Ленинград был фактически прифронтовым городом, обеспечивая тыл действующей армии. Николай Кузнецов, нарком военно-морского флота, вспомнил характерный разговор лета 1939 года, накануне советско-финской войны: «В конце июля вместе с А.А.Ждановым выбрались на Балтику, где проходило большое учение. Два дня мы пробыли в Ленинграде. А.А.Жданов показывал места нового жилищного строительства на Охте и Международном проспекте. – Обсуждали возможность строительства города по берегам Финского залива. Места там хорошие, но слишком близко от границы, — сказал Жданов…» Кстати, тогда же Жданов и Кузнецов приняли решение о создании в центре Ленинграда в здании Биржи на стрелке Васильевского острова объединённого Военно-морского музея. Начавшаяся с сентября 1939 года Вторая мировая война требовала от руководства СССР сосредоточить все усилия и средства страны исключительно на военной сфере. Тем не менее, строительство нового Ленинграда не прекращалось.

Эскиз площади у Дома Советов Накануне Великой Отечественной войны ленинградский Дом Советов стал крупнейшим в то время общественным зданием страны (если не считать так и не построенный Дворец Советов в Москве). В комплексе располагался большой зал собраний на 3 тысячи человек и 5 залов для заседаний поменьше. Вестибюли отделывались искусственным и натуральным карельским или тагильским мрамором, залы заседаний – ценными породами дерева: дуб, орех, бук, кавказская чинара, крымский карагач, груша. Предусматривалось 579 рабочих комнат с высокими в 4,5 метра потолками, в том числе 8 огромных (почти 200 кв. м.) кабинетов с обслуживающими помещениями и приёмными, и еще 32 кабинета для начальников рангом поменьше, но тоже внушительной площади в сотню кв. метров. Перед дворцом новой власти предполагалась площадь для парадов с гранитными трибунами на 8 тысяч мест. По бокам от неё должны были возвышаться Дом Красной армии и Флота, Дворец молодёжи и театр. Ленинградский Дом Советов с примыкающим архитектурным ансамблем и площадью располагался на пространстве почти в два раза превышающем размеры Дворцовой площади императорского Санкт-Петербурга.

Эскиз арки у Дома Советов Строительство ленинградского Дома Советов, главного здания создаваемого нового городского центра, завершилось к маю 1941 г. Оставались лишь некоторые отделочные работы, и самый большой административный дворец СССР планировали торжественно открыть 7 ноября 1941 г. Сам же новый центр Ленинграда должен был окончательно возникнуть через 5 лет, в 1945 году. Поэтому, в том же мае 1941-го полным ходом развернулись работы по строительству ленинградского метро – второго в СССР после Москвы. За год предполагалось проложить тоннели первой линии. В начале июня 1941 г. ленинградские метростроевцы приступили к созданию вестибюля первой подземной станции. Все планы мирного строительства отменила война. Алексей Волынец Вверху - план площади у Дома Советов См. также - К. Фасбиндер. Памяти Троцкого; А. Волынец. Жданов: неразгаднный сфинкс Ленинграда |

|