|

| ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | ПУБЛИКАЦИИ | МНЕНИЯ | АВТОРЫ | ТЕМЫ |

| Воскресенье, 1 февраля 2026 | » Расширенный поиск |

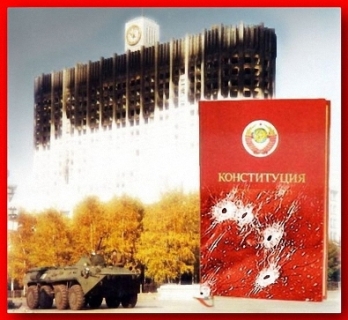

Восемнадцатое брюмера Бориса Ельцина

В 20-летнюю годовщину черного октября-1993 перепечатываем статью Александра Скобова, вышедшую на "АПН Северо-Запад" в 2010 году. Взгляд честного либерала (бывают и такие!) на те события и сегодня не потерял актуальности. Я намеренно не стал писать о трагических событиях осени 93-го года в дни, когда их непосредственные участники вспоминали то, что им пришлось пережить. Из уважения к их чувствам. Я, в отличие от них, в столкновениях не участвовал, и рассуждать о том, что для них до сих пор живо и больно, счел для себя неудобным. Но говорить об этих событиях все равно придется. Они все еще разделяют общество на непримиримо враждебные лагеря, и, чтобы преодолеть это разделение, необходимо дать им честную оценку, не зависящую от политических устремлений, симпатий и антипатий. В отношении к событиям 93-го года очень велика пристрастность, вокруг них сложилось много мифов и ложных стереотипов сознания. И первый такой стереотип, воспринимаемый как догма либеральной публикой, состоит в том, что в подоплеке затяжного противостояния ветвей власти была борьба прогрессивного президента, проводящего необходимые рыночные реформы, и реакционного, «красно-коричневого» парламента, стремившегося эти реформы обратить вспять. Между прочим, это был тот самый парламент, который избрал Ельцина своим председателем, ввел для него пост президента, сыграл самую активную роль в разгроме ГКЧП и принял все самые главные законы, необходимые для рыночных реформ. Никаких принципиально новых законодательных актов, ускоряющих рыночные реформы, после этого парламента не появилось. И когда он успел стать «красно-коричневым», совершенно непонятно. Ни коммунисты, ни националисты не составляли в нем большинства. В подоплеке противостояния на самом деле была борьба главного чиновника страны и народного представительства за контроль над исполнительной властью, в первую очередь - над правительством. И это было не в первый раз в российской истории. Вся политическая борьба в России начала XX века была завязана на вопрос о допуске представителей «общества» (т.е. не чиновничье-бюрократической касты) к участию в управлении. Когда под давлением революции 1905 года самодержавный режим вынужден был согласиться на создание Государственной Думы, главным требованием либеральной оппозиции стало требование «ответственного министерства», то есть такого правительства, которое формируется с согласия парламентского большинства и может быть этим большинством смещено. Но российская бюрократия тут встала стеной, а взять этот последний рубеж на пути к европейской парламентской форме правления у первой русской революции чуть-чуть не хватило напора. На бумаге СССР был самой парламентской республикой в мире. Верховный Совет имел право принять к рассмотрению и решить любой вопрос, в том числе и кадровый, касающийся состава правительства. Естественно, в условиях тотального господства единственной легальной партии это было не более, чем формальность. Верховный Совет был всего лишь декоративным собранием тщательно подобранных партноменклатурой статистов. В условиях перестройки конституция начала понемногу работать, а это грозило чиновникам перспективой оказаться под реальным контролем общества. Это и был самый страшный сон советской номенклатуры. Осознав опасность, она принялась срочно перекраивать конституцию (введение неуклюжей двухъярусной системы представительных органов, треть неизбираемых союзных депутатов и т.д.), но до конца испортить ее не успела. После Августа 91-го она оказалась один на один с обществом при достаточно демократической конституции. Единственная вещь на свете, которой боится российская бюрократия, - это потеря рычагов административной власти. Пока эти рычаги в ее руках, она всегда исхитрится и обойдет как законодательные, так и бюджетные права парламента. Съезд народных депутатов РСФСР имел конституционное право отправлять министров в отставку. Это значит, что действовавшая конституция все еще сохраняла возможность установления общественного контроля над чиновничеством. Общество еще не научилось эффективно пользоваться этой возможностью. Но рано или поздно МОГЛО научиться. Уже бросив на весы свою тогдашнюю харизму и временно взяв на себя обязанности главы правительства, а вместо полноценного премьера назначив лишь «первого зама», Ельцин предпринял первые шаги по выводу правительства из-под контроля парламента. Но полностью и надежно избавиться от «парламентской зависимости» без радикального пересмотра конституции было нельзя. Окружение Ельцина все громче стало говорить, что предоставляя столь широкие полномочия парламенту, она нарушает принцип разделения властей, на котором только и может держаться правовое демократическое государство по передовым западным стандартам (как будто в любой парламентской республике или монархии Европы баланс ветвей власти не сдвинут в пользу законодательной). Между тем шансов на согласие самого Съезда народных депутатов с существенным перераспределением полномочий в пользу исполнительной власти не было. «Парламентаристский» пафос перестройки еще не был забыт, а «издержки либеральных рыночных реформ» заставили перейти в оппозицию многих депутатов, первоначально их поддержавших. Ельцинское правительство спасало лишь то, что процесс формирования партий был еще в самом начале. Депутатский корпус был очень слабо структурирован, а потому пока не способен выдвинуть собственную правительственную команду парламентского большинства и настоять на ее назначении. Это и породило практически патовую ситуацию, затянувшуюся более чем на год. Но в перспективе маячило все же «парламентское министерство», что и подтолкнуло, в конце концов, Ельцина к «выходу за рамки правового конституционного поля». Предчувствуя эту опасность, Съезд народных депутатов решил подстраховаться. Хотя конституция и так прямо запрещала президенту досрочно распускать Съезд и Верховный совет, был принят еще отдельный закон, гласивший, что в случае попытки такого роспуска президент автоматически утрачивает полномочия. Можно, конечно, иронизировать и говорить, что это «масло масляное», что это то же самое, что записать в особый закон: человек, совершивший кражу, автоматически становится вором. Во всяком случае, конституции этот закон никак не противоречил ни по содержанию, ни по процедуре принятия. Таким образом, по действовавшим тогда законам с момента подписания Указа 1400 о роспуске Съезда народных депутатов Ельцин автоматически утратил полномочия президента России и превратился в государственного преступника. И все его дальнейшие действия – это узурпация, захват власти, государственный переворот. С формально-юридической точки зрения все действия Верховного Совета, направленные на воспрепятствование этому перевороту, оправданны. Формально-юридическое оправдание еще не означает политического. Воспользоваться формальным правом еще надо суметь. Действия Верховного Совета были непродуманны, хаотичны, бестолковы. Многие депутаты оказались морально весьма неустойчивы, и их элементарно перекупили. Еще менее симпатична значительная часть примкнувших к его защитникам. Среди них были люди вполне страшные. Я сам испугался, когда увидел в телевизоре матерящегося и палящего из автомата генерала Макашова. Один мой старый знакомый, ушедший из ДемРоссии во Фронт национального спасения, участвовал в защите Белого дома. Потом он рассказывал, как, пообщавшись с Макашовым, очень остро почувствовал, что этот человек перевешает своих «буржуазно-демократических» попутчиков при первой возможности. Вряд ли победа защитников Верховного Совета сулила что-то хорошее. Остается только гадать, сумели бы сравнительно умеренные и вменяемые руководители парламента удержать контроль над ситуацией, или сами были бы быстро сметены поднявшейся мутной волной жажды реванша и мести. Но сама эта волна была спровоцирована антиконституционными действиями президента. Именно его действия, попиравшие закон и право, превратили вполне маргинальных Баркашова и Макашова в реальную политическую силу, в реальную угрозу. Причем сам «выход за рамки правового поля» вовсе не был продиктован угрозой паралича и краха государственных институтов либо иной чрезвычайной ситуацией. Вялотекущий политический кризис вполне мог дотянуться до очередных выборов. Кроме того у президента Ельцина имелось достаточно возможностей урегулировать свой конфликт с парламентом мирно и конституционно, путем формирования правительства, пользующегося доверием парламентского большинства. Опрокинул ситуацию хрупкого равновесия именно Указ 1400. Я не хочу произносить патетических речей о нарушенной присяге на верность Конституции. На мой взгляд, Ельцин совершил более страшное предательство. Он надругался над самой идеей законности, конституционности, правового государства, в которую в России только-только начали верить. На которой основывалось все перестроечное демократическое движение. Под знаменем которой победили в Августе. Ельцин предал тех людей, которые надеялись, что теперь-то в России для власти появилось слово «нельзя», появился какой-то барьер на грубую силу и кровь. Все последующее насилие, произвол, нарушения прав человека – последствия переворота 93-го года. Многочисленное широкое лицом российское начальство восприняло переворот однозначно: теперь снова все можно. Другое его последствие психологически надломленное общество, с которым опять можно было делать что угодно. И наконец, почти самодержавная конституция, превратившая представительные органы в бессильный придаток исполнительной власти и окончательно развязавшая руки правящей верхушке. По новой конституции хоть Дума и имеет формальное право утверждать премьера, президент почти всегда может «продавить» своего ставленника. Правительство от парламента практически не зависит. В том же направлении пошло перераспределение полномочий между исполнительной и представительной властью на уровне регионов. Заодно ликвидировали районные Советы, структуру достаточно демократическую, из которой вполне могло развиться современное местное самоуправление. Его надолго заменила назначаемая сверху администрация. Когда же, наконец, стали создавать муниципальные органы, дело было уже сделано. У правящей элиты все было прочно схвачено сверху донизу. Как бюрократия воспользовалась полученной свободой, известно. Именно на период после 93-го года приходится пик вакханалии расхапывания госсобственности чиновниками и близкими к ним лицами. Конечно, было бы преувеличением считать депутатов хасбулатовского Съезда и Верховного Совета истинными представителями «простого народа». Скорее, они представляли различные группы интересов, конкурировавшие за получение своей доли в разворачивающейся приватизации. Но пока эта конкуренция существовала, столь наглый захват богатств страны околокремлевским кланом был бы невозможен. Бюрократия вынуждена была бы действовать с большей оглядкой и на конкурентов, и на закон, и на общество в целом. Приватизация прошла бы более демократично. Глядишь, и «простой народ» получил бы чуть больше. Перестройка, кульминацией которой и стал Август 91-го, была типичной раннебуржуазной революцией. Как и другие раннебуржаузные революции, она дала власть и собственность не народу, а новой олигархии, нуворишам, наловившим рыбу в мутной воде за счет своей близости к новой власти. И причина та же: незрелость гражданского общества. И в других странах за такими революциями следовал период реакции с частичным откатом назад. В форме бонапартистских диктатур, в форме реставраций. При всех различиях, эти режимы служили одной цели: закреплению власти новой элиты, ограждению ее от недовольства общества. Чтобы потеснить ее, понадобились новые, уже буржуазно-демократические революции. Кульминацией перестройки был Август 91-го. Затем наступил период неустойчивого равновесия сил между обществом, пытающимся стать гражданским, и новой бюрократическо-олигархической элитой, быстро формирующейся и стремящейся закрепить свое господствующее положение. Перелом наступил в октябре 93-го. Он означал решительный поворот к реакции. Развитие по парламентско-демократическому пути было прервано. Что ждет нас дальше? Думаю, опять то же, что в Европе. Александр Скобов |

|