|

| ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | ПУБЛИКАЦИИ | МНЕНИЯ | АВТОРЫ | ТЕМЫ |

| Четверг, 12 февраля 2026 | » Расширенный поиск |

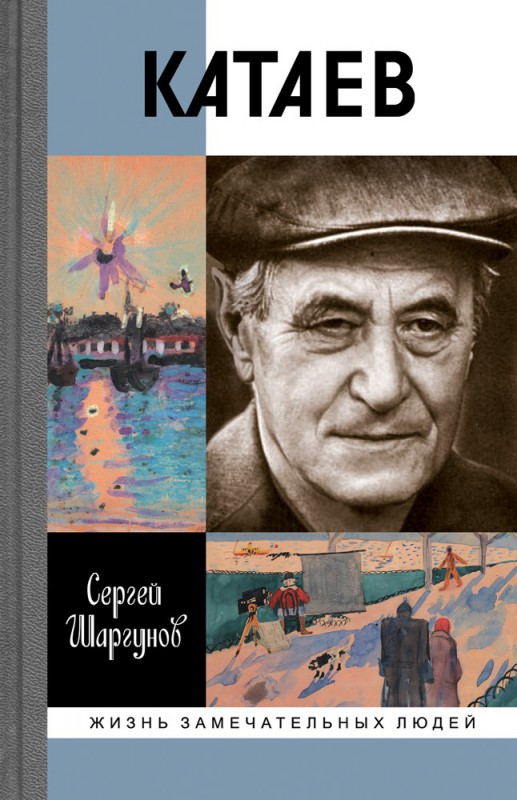

Валентин Катаев: приключение красок. Часть 1

"АПН Северо-Запад" публикует с любезного разрешения автора и друга нашей редакции Сергея Шаргунова отрывки из только что вышедшей в серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия" биографии прославленного советского писателя Валентина Катаева. Почему первоклассный писатель забыт? Вопрос. Или подзабыт… Все равно – вопрос. Литература-то бесспорная. Во всей советской прозе, на мой взгляд, катаевская была самой яркой и зрелищной. А пребывание его имени в траве забвенья для меня очевидность и несправедливость. Первоклассный, быть может, лучший из лучших, вытеснен на обочину, в тень травы, которая все гуще и выше. Череп Катаева утонул в траве… Нет, конечно, не забыли окончательно. Для «широкого читателя» есть еще «Сын полка» и «Белеет парус одинокий». В «просвещенных кругах» то и дело помянут «Алмазный мой венец» и «Уже написан Вертер», и покривятся по поводу «репутации». И все это неправильно, не так, все это нечестно по отношению к большому дару. Катаев – прирожденный художник. Родился рисовать – словами. Эта книга прежде всего картина его жизни (но проза будет переплетаться с жизнью, уж никуда не денешься). В советское время о Катаеве не вышло ни одной полнокровной и тем более откровенной книги, а после смерти, случившейся в самом начале перестройки, за вычетом статей, блогов и любительских пасквилей, не появилось вообще ни одной подробной биографии. Поэтому в моей книге не только личное отношение, но и попытка тщательного исследования. И все же мотив писать о нем – любовь к написанному им. Я решил воссоздать течение его жизни, чтобы вы погрузились в нее, но и чтобы вы перечитали Катаева. Или прочитали. О чтении Катаева нельзя пожалеть: изображал он всегда так, чтоб интересно было – не просто зримо, а в насыщенном цвете, и самое волнующее, головокружительное: будь то бешеная погоня или нежное свидание. Катаев вампирически был жаден до красок (его литература всегда – приключения красок). Физически ощущаешь наслаждение, которое он получал от писательства… Он жадно впитывал и щедро выплескивал краски мира. У него было столь меткое владение словом (одновременно реалистическое и поэтичное), и столь точное мастерство передать внешний вид, характер, сцену, эмоцию, что он щеголял возможностью рассыпать фразы и слова и под конец предпочитал «ассоциативное письмо». Между тем жизнь его была полна тайн и невероятных событий. Разговор о Катаеве неизбежно воскрешает огромный литературный и исторический контекст. Бунин и Троцкий, Есенин и Маяковский (оба зарифмовали его фамилию: один – «раев», другой – «глотая»), Булгаков и Сталин, Солженицын и Хрущев, Евтушенко и Горбачев, войны, ранения, любови, благородство, расчет, отвага, страх, темная камера смертников в одесской ЧК и золотая звезда Героя Соцтруда… Но отличие Катаева от многих в том, что он стал бы писателем при любом режиме. Тут ключ к пониманию его личности, и повод для зависти и недоброжелательства. То, что одним прощали легко, ему не прощают. Он дожил почти до девяноста, и прожил сто жизней неотделимых от времени. Однако - при всем богатстве биографии - словно бы прожил не свою, а чужую жизнь. Собой он опять и опять становился на своих страницах. … Случилось ли мне сделать открытия? Счастлив - да. Ну, например… Я узнал о его первой женитьбе в Одессе на Людмиле Гершуни и обстоятельствах второго брака с тоже одесситкой Анной Коваленко. О его расстрелянных двоюродных брате и сестре. О его близком родстве с новомучениками - архиереями. О предсказаниях парижской гадалки-турчанки. А главное, обнаружил неизвестные, нигде не публиковавшиеся письма не только Катаева, но и Олеши, Ильфа, Петрова, Зощенко, Мандельштама… Надеюсь, удалось распутать множество узлов и узелков этой так мало изученной биографии, и книга пригодится тем, кому важна история нашей литературы и просто история. Исследуя судьбу Катаева, я старался почувствовать и вернуть воздух и вихрь времени, главные события русского двадцатого века. «Алмазный мой венец» Ему стукнуло восемьдесят. В 78-м в № 6 журнала «Новый мир» вышел «Алмазный мой венец», вызвавший огромный читательский интерес, сразу обросший шумом возмущения (и до сих пор окруженный восхищением). «Что может быть прекраснее художественной свободы?» - спрашивал Катаев. Он вспоминал об ушедших «бессмертных» современниках – живо, бесцеремонно, весело, через дикие сценки. Именно – дикие. При чтении вспыхивает мандельштамовский завет: «дикое мясо», по-катаевски переиначенное на «свежие фрукты»: «Это не роман. Роман - это компот. Я же предпочитаю есть фрукты свежими, прямо с дерева, разумеется, выплевывая косточки». Артистически закрученная карусель «литературных звезд». Книга-«поэма», богатая образами и красками, но и книга-игра - может быть, поэтому она воспринимается так современно… Героев прикрывали лиричные ники: Командор – Маяковский, будетлянин – Хлебников, королевич - Есенин, мулат - Пастернак, щелкунчик - Мандельштам, синеглазый - Булгаков, штабс-капитан - Зощенко, конармеец – Бабель, ключик – Олеша, колченогий - Нарбут… Между прочим, исследователи практически ни разу не поймали автора на явной неправде или преувеличениях. В финале в некой «заресничной стране», как бы в парижском парке Монсо повествователь обнаруживал своих друзей в виде «ярко-белых и не отбрасывающих теней скульптур», и, поняв, что остался один, вдруг сам начинал коченеть от «звездного мороза вечности»... Переставая отбрасывать тень. Как вампир. Все произведение пронизано вампиризмом: они умерли, а я нет, и теперь распоряжаюсь ими. «Они не могут ему ответить», - будто бы сказал со сцены Виктор Шкловский, и заплакал. Кстати, чужие раскавыченные стихи в прозе и чужие строчки в названиях повестей и романов как принцип – чем не вампиризм? «Чужую поэзию я воспринимаю как свою и делаю в ней поправки», - пояснял Катаев, воспроизводя с ошибками даже Пушкина и оправдывая себя тем, что нужно «пропускать все явления мира, в том числе и поэзию, через себя». Такой мемуар смутил и задел многих. Разгульная и одновременно трагическая независимость, свободное и ироничное обращение с «великими», самой смерти вопреки, демонстративная выборка зажигательных, с «перчиком» историй, местами явно претендующих на сенсационность – все это вызвало обвинения в развязности, амикашонстве, и даже подлости… (Когда внучка, поступившая на журфак, принесла домой разговоры, о том, что Валентин Петрович непочтителен с «классиками», он объяснил просто: «Послушай, вот твоя подружка Ленка, есть Дима, есть Ритка… Если бы я спросил тебя про них, что бы ты рассказала? Так вот, я про своих приятелей написал лишь самую малую толику того, что знаю…») Сложности возникли уже в журнале. Завотделом прозы «Нового мира» Диана Тевекелян (та самая, что в журнале «Москва» щепетильно редактировала так и не прошедший «Святой колодец») теперь просила главреда Сергея Наровчатова убрать «вольности и перехлесты». Поэт-главред к его чести не уступил, и, по свидетельству Тевекелян, сказал ей следующее: «Это вам не автобиография, не утомительные мемуары, где все сверено с нынешней конъюнктурой, все вроде бы ровно, правдиво, а на поверку вранье. Катаев никому оценок не выставляет, он так воспринимает этих людей, дофантазирует, конечно. Может и приукрашивает себя. Кому не хочется хоть немного подправить собственную жизнь? Он ничего вам не навязывает, пожалуйста, не соглашайтесь, кто вам не велит? А колдовская красота уходящей, уже призрачной жизни – у кого еще вы это прочтете? Это щемящее прощание, и неизбежность, и счастье от самой жизни. Он художник, глупо требовать от него какую-то документальность, достоверность. Он же не трактат пишет, не научное биографическое исследование. Он же Катаев, черт побери!» Тевекелян вспоминала, что «даже на крайность пошла» и в одном месте настояла на изъятии слов – «показалось, что Катаев зло иронизирует над метафоричностью раннего Пастернака». Она снова и снова «пыталась склонить Валентина Петровича» - снять фразу, сделав выбор между «долгом и красотой» (долгом, естественно, в ее понимании): «Катаев в гневе махнул рукой, буркнул «снимайте»… Сняла». Рецензенты встретили «Венец» и похвалами (в целом бледными), и ругательствами (энергичными). «Зависть и ревность, - говорит о реакции «передовых кругов» критик Владимир Новиков. - Тогда в приличном обществе выразить симпатию Катаеву стало совершенно недопустимо». «“Алмазный мой венец” вызвал, мягко говоря, недовольство прогрессивной интеллигенции», - констатировал Анатолий Гладилин. Удивительно, с какой страстью не могли простить Катаеву свободу именно те, кто претендовал на звание свободомыслящих… Справедливости ради: опять доставалось «слева» и «справа».

Петр Проскурин, писатель-почвенник, вопрошал с трибуны: как можно поднимать шум вокруг «ничтожных произведений, отшлифованных до алмазного блеска», когда надо всеми возвышается, как могучий снежный утес, фигура Шолохова… Даже комплиментарный критик Вадим Баранов в «Литгазете» (26 июля 78-го) не мог не укорить автора в аполитичности: «Нарисованные им образы выиграли бы, если бы полнее отражали особенности идейной борьбы того времени, если бы в их индивидуальных голосах различимее слышался голос вдохновлявшей их эпохи». В «Вопросах литературы» (1978, № 10) Катаева покусывал В. Кардин: «Поддается ли узде катаевское воображение, для Катаева ли роль хроникера, Нестора-летописца?.. Шлюзы открыты. Ничто не сдерживает поток пестрых сведений… Чем-то все же неуместна эта забава, коробят прозвища… Картинки, подкрепляющие обиходные истины типа «слаб человек», «все люди, все человеки», портреты писателей «в туфлях и в халате», чаще всего потакают обывательским вкусам». В том же 78-м в «Вечерней Одессе» сатирик Семен Лившин отозвался пародией «Алмазный мой кроссворд»: «Берег. Море. «Белеет парус одинокий...». Сейчас уже трудно припомнить, кто из нас придумал эту фразу — я или дуэлянт. Да и стоит ли? Ведь позднее один из нас дописал к ней целую повесть». Другую (надо сказать – презабавнейшую) пародию «Мовизма осень золотая» в журнале «Литературное обозрение» за подписью-псевдонимом «В. Тропов» и одновременно в самиздатовском ленинградском журнале «Сумма» под своим именем выпустил Владимир Лакшин с действующими лицами «кучерявым» (Пушкиным), «гусариком» (Лермонтовым), «бородачом» (Толстым) и Экспеаром (Шекспиром). «Душная, словно ресторанная портьера, ночь спустилась над Мыльниковым переулком… Гусарик, глядя поверх собеседника презрительным взглядом, впервые прочитал свои звонкие, немного фельетонные, ставшие потом известными строфы: «дух изгнанья летел над грешною землей, и лучших дней воспоминанья и снова бой. Полтавский бой!» Цитирую по памяти, не сверяя с книгой, — так эти стихи запомнились мне, так они, по правде говоря, лучше звучат и больше напоминают людей, которых я забываю». Или оттуда же: «С бородачом я сблизился случайно. Меня болтало. Меня болтало на площадке последнего вагона подмосковной грязно-зеленой электрички, когда я увидел на краю заплеванного шелухой перрона старика в парусиновой толстовке с давно не чесанной сизой бородой и в лаптях на босу ногу… Я понял, что старик, кончавший тогда последний том «Войны и мира», хочет на попутных добраться в златокупольную Москву… Когда бородач рассуждал о вечности, ковыряя вилкой рисовую котлетку, в нем самом сквозило что-то неуловимо провинциальное». Но особенно лихо высказалась эссеист Майя Каганская в памфлете «Время, назад!», опубликованном в № 3 парижского «Синтаксиса» за 79-й. Ей показалось, что автор, «при жизни втирающийся в царство прославленных мертвецов», отнесся к своим героям нарочито по-разному: «Если Мандельштам сокращен до «щелкунчика», «мулат» - не в цвет Пастернаку, Бабеля не вмещает «конармеец», то «Командор» - вытягивание во фронт перед старшим по званию Маяковским, а «королевич» - нескончаемый поклон в сторону удавленника Есенина». «“Алмазный мой венец” написан чужой кровью… - обличала Каганская. - Но разве Катаев убивал? Убивали другие: чекисты, лагеря, «чрезвычайки» и «тройки». От них не убережешься, тем более не убережешь. А при всем при том каинова печать на катаевском лбу проступает куда более явственно, чем алмазный нимб над его головой…» Как иронизировал по поводу филиппик Каганской уже в наши дни поэт Сергей Мнацаканян, «суть обвинений в том, что Валентин Катаев не умер от болезни почек в сорок девять лет, не попал в лагеря, не покончил жизнь самоубийством, не был расстрелян в 1939-м, не был, на худой конец, арестован для профилактики году в 46-м или принужден к нищей эмиграции. Тогда бы с его обликом было бы все тип-топ! Главная вина Катаева в том, что он выжил». Добавим: расстреляли бы молодого Валентина в 20-м, и некого Каганской было бы обзывать Каином… «К стольким нелегким судьбам прикоснулся писатель, а итог один – анекдот, - утверждала критик Аллла Латынина, - Должна же быть какая-то иерархия ценностей изображаемого. Наконец, и некие моральные запреты на “изображение”»… (Уже в 2010-м она признавала: «В свое время я писала об «Алмазном венце», и, на мой сегодняшний взгляд, та статья слишком прямолинейная и какая-то наивно-морализаторская».) Яростно решил «пробиться к правде» и другой читатель Катаева публицист Юрий Юшкин. Он затеял целое «расследование» по поводу «Алмазного венца», встретившись с 80-летним поэтом Василием Казиным («сын водопроводчика»), Шкловским, Ольгой Суок, Тамарой Ивановой… Все они, разумеется, поминали Катаева недобрым словом. «Они и помогли мне прийти к истине», - восклицал Юшкин в своих записках с жаром неофита. Он показал «разоблачительную рукопись» критику и искусствоведу Илье Зильберштейну, который, похвалив, направил его к ответсеку «Вопросов литературы» Евгении Кацевой. Та прочла с интересом, отозвались положительно и члены редколлегии, но все же последовал отказ: «Не можем мы печатать такое против Героя Социалистического Труда. Не правильно это будет понято». А «такое» было и впрямь круто для советского журнала. Юшкин выпустил свой специфичный текст уже в нулевые годы небольшим тиражом, и тональность его позволяет почувствовать накал страстей вокруг катаевского произведения и понять, какими сплетнями «свидетели обвинения» одарили пытливого «следователя». Юшкин изобличал в Катаева белогвардейца: «Это ему сыпной тиф помешал уехать навсегда во Францию вслед за Буниным. Катаевские характеристики недалеки от тех, которые давали З. Гиппиус, Д. Мережковский и им подобные тем, кто после революции остался в России…» Обвинял и в «аморалке»: «“Свободный полет фантазии" позволяет ему забыть всех своих жен. А надо было бы написать обо всех, начиная с первой и кончая последней. А заодно надо было бы написать о том, как бегала последняя жена от его пьяных побоев в писательском доме № 17 по Лаврушинскому переулку, скрываясь за первой открывшейся дверью. Подлинность же этого не вызывает сомнения, ибо об этом мне рассказывала вдова Всеволода Иванова Тамара Владимировна (в свое время бывшая женой И. Бабеля), которая не раз давала приют у себя (в квартире 42) жене Катаева (из квартиры 43)». И, конечно, главный криминал – «“раскованность” и “художественная свобода” позволили ему давать клички людям, оставившим большой след в русской литературе, позволили заниматься вымыслами и фальсификациями…» «Ручаюсь, что все здесь написанное чистейшая правда и в то же время чистейшая фантазия, - словно заранее насмешничал над Юшкиным и подобными ему «дознавателями» Катаев. - И не будем больше возвращаться к этому вопросу, так как все равно мы не поймем друг друга». В № 9 «Дружбы народов» за 79-й год в статье «Не святой колодец» критик Наталья Крымова (жена режиссера Анатолия Эфроса) писала, что эпатаж «пронизал произведение насквозь». И вообще, смутил ее человек, «который не устает заверять нас, что подавляющее большинство поэтов его города выросли из литературы западной, в то время как он с малых лет был исключительно привержен поэзии Кольцова, Никитина…», удручило ее «множество безнравственных метафор», например, «как бы смазанное жиром лунообразное лицо со скептической еврейской улыбкой» - критик скорбно-осуждающе уточняла: «тот, у кого было такое лицо, впоследствии погиб вместе со своей больной мамой в фашистском концлагере». Как будто Катаев виноват в этой судьбе, и теперь вводится запрет на изображение всех с трагической судьбой… Речь о поэте Семене Кесельмане. Как показали изыскания Олега Лекманова и Марии Котовой, он умер своей смертью до войны, а мать его скончалась не позднее самого начала 30-х. Крымовой в том же номере возражала литературовед Евгения Книпович: «Катаев для меня, бесспорно, утвердил свое право не быть сладко-провинциально-сентиментальным и деликатным, говорить о любимом словами простыми и грубыми, сочетая в его одухотворении непочтительность с высокой и холодной любовью». Интервью с осуждением «Алмазного венца» дал юрмальской газете отдыхавший на Рижском взморье Вениамин Каверин. Загробное стихотворение, ходившее по Москве (как бы от лица Бунина), приводит литератор Эрлена Лурье: Милый Валя! Вы меня простите ль,

Он сказал: Сей старец нечестивый

Заканчивалось оно так: Ну, суди Вас Бог. Прощайте, Валя.

«Помню, пришли к отцу в гости Адамович и Гранин, - вспоминал Александр Нилин. - И Гранин с места в карьер стал ругать недавно опубликованный «Алмазный мой венец». Моя матушка не умела брать инициативу в разговорах - тем более при таких знаменитых и прогрессивных нарасхват людях (Адамович с Граниным после гостей шли прямиком на премьеру к Любимову на Таганку). Но из мешавшего ей всегда чувства справедливости сказала все-таки: «Но написано очень хорошо». «А разве это главное?» - очень строго сказал ей Гранин. А что главнее, Даниил Александрович, если вы работаете писателем?» По словам литератора Василия Субботина, в доме творчества в Переделкине «невозможно было сидеть за столом, такой стоял возмущенный гул… какой гад этот Катаев», при том многие негодовавшие даже не читали повесть, а боялись не совпасть с «общим мнением». По наблюдению Субботина, Катаев, «выходя из калитки своей дачи, смотрел сначала в одну сторону аллеи, потом в другую и, если никого не было, шел гулять». Как уже упоминалось, Серафима Суок («дружочек»), прочитав произведение, плакала, ее муж Виктор Шкловский («какой-то пошляк») хотел пойти к автору «бить морду», но она его удержала. Мордобой заменила сочиненная им эпиграмма:

Из десяти венцов терновых

Менее известную и более злую приводил Юшкин: Черт возможности такой не упустил –

Шкловский не был одинок в желании без затей разобраться с Катаевым. Жена Каверина Лидия Тынянова говорила: «Я удивляюсь, почему Таня и Костя Есенины (дети поэта и Зинаиды Райх – С. Ш.) не набьют Катаеву морду». Вениамин Смехов рассказал мне, будто знаменитый актер Игорь Ильинский (он, между прочим, сыграл в вышедшей на экраны в 56-м цветной кинокомедии «Безумный день» по катаевской пьесе «День отдыха»), разъяренный прочитанным, а может, кем-то накрученный, поехал в Переделкино, чтобы «врезать по мордасям» давнему приятелю. Прочухав неладное, хозяин не впустил его и тогда 77-летний Игорь Владимирович помочился под дверь 81-летнему Валентину Петровичу. Вот она - плата за художественную свободу… Нелегок оказался венец. Сергей Шаргунов

|

|