|

| ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | ПУБЛИКАЦИИ | МНЕНИЯ | АВТОРЫ | ТЕМЫ |

| Пятница, 13 февраля 2026 | » Расширенный поиск |

Четыре границы российского регионализма

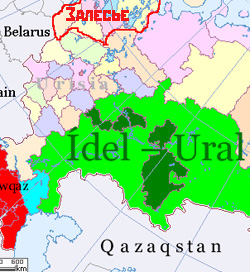

Новая парадигма регионализма, о которой мы говорили в январе, с опорой на академические исследования аналогичных процессов в Европе и Северной Америке, в России, как и многое другое, запаздывает. Запаздывает даже само понимание термина «регионализм», который, как точно заметил Сергей Корнев, официальные СМИ пытаются табуировать, сделав его синонимом сепаратизма. В результате этот глобальный тренд в России специфически преломляется и отождествляется с «желанием распада, такого же, как и в СССР». То, что регионализм – явление уже совсем нового времени, и в Европе он возник вместе со становлением ЕС – это как бы «не замечается». Что ж, стереотипы часто оказываются сильнее непредвзятого мышления – даже у интеллектуалов… По аналогии со статьей известного революционера, нынешнюю ситуацию можно было бы назвать детской болезнью российского регионализма. Во всяком случае, четыре симптома в ней уже слишком очевидны. В Беларуси батька, в Ингрии мамка? Прежде всего, регионалистские движения современной Европы фундаментальным образом отличаются от сепаратистов «до-ЕСовской» эпохи. Иногда, впрочем, их представляют те же люди – но взгляды их существенно эволюционировали. Если еще в 1970-80-е годы северные ирландцы и баски жестко, вплоть до террористических методов, настаивали на отделении своих регионов от Лондона и Мадрида и образования независимых республик, то с возникновением ЕС они просто перестали обращать внимание на эти имперские столицы. Сегодня регионалистские движения в разных странах устанавливают связи между собой напрямую, чему во многом способствует общее законодательство и единая валюта. И свои интересы они отстаивают в качестве общеевропейских партий – к примеру, European Free Alliance. Разумеется, они не стремятся ни к какому «отделению» от Евросоюза – но ставят своей целью его переформатирование на основах прямого межрегионального взаимодействия, а не «столично-межгосударственного» прежней эпохи. Так растущий (и пугающий кое-кого) централизм брюссельской евробюрократии диалектически уравновешивается расширением регионального самоуправления. В исторической перспективе это приводит к существенному снижению значимости «посредника» между ними в лице прежних национально-государственных столиц (Парижа, Берлина, Лондона и т.д.), но вместе с тем формирует действительно общеевропейское, многообразное пространство. Россия же ныне движется в исторически обратном направлении. Если бы она была не декларативной, но реальной федерацией, власти также всячески поддерживали бы региональное самоуправление и межрегиональное взаимодействие. Вместо этого РФ усиленно превращают в «единое национальное государство», хотя Европа от модели Etat-Nation как раз отказывается. В этой ситуации регионализм в РФ вместо интегральных, подобных европейским, с неизбежностью начинает принимать сепаратистские черты. Перспектива легального появления Партии Регионов России (аналога European Free Alliance) выглядит сегодня совершенно призрачной. С нынешней Думой, которая, как известно, «не место для дискуссий», этот проект находится в каких-то совершенно несовместимых измерениях… Поэтому уверения коллеги Корнева в том, что регионализм не имеет ничего общего с сепаратизмом, в нынешней России воспринимаются как некое интеллектуальное лукавство. Стремление жителей различных регионов к гражданскому самоуправлению (вполне конституционное, заметим) по природе своей радикально противоречит неизбираемой «вертикали власти», и с ее стороны, усилиями официальных СМИ однозначно и громко клеймится как «сепаратизм». Но значит ли это, что активистам региональных движений следует заглатывать эту пропагандистскую наживку и самим вешать на себя ярлык «сепаратистов»? Даря тем самым настоящим сепаратистам, огородившимся кремлевско-рублевскими стенами, позитивный имидж «интеграторов». Конечно, перспектива отделиться от «всего этого маразма» и превратить свой регион в «нормальное европейское государство» выглядит очень соблазнительно. Однако в текущей ситуации это, увы, лишь красивое фэнтези… В Ингрии любят ссылаться на пример стран Балтии. Но он здесь неубедителен – там, за 45 послевоенных лет в составе СССР, несмотря на все репрессии, все же сумела сохраниться и даже доминировать «несоветская» ментальность, что и позволило достаточно быстро восстановить независимость. А вот если гипотетически представить себе сегодняшнюю «независимую Ингрию» – это, скорее, будет аналог Беларуси, только с «мамкой» вместо «батьки». Пока не создано механизмов гражданского самоуправления, власть останется той же самой при любом формальном «распаде». Словом, как говорил сантехник из старого анекдота: тут дело не в кране, тут систему надо менять… Империя как амёба Регионализм начинается с выяснения контуров «своего» региона и отличий его от «чужого». «Чужого» здесь – далеко не обязательно «враждебного», но просто иного, не совпадающего с тем культурным, историческим и географическим контекстом, который привычен для активиста того или иного регионалистского движения. Напротив, кстати, «чужое» ему может быть в высшей степени интересно – но именно по принципу уникального отличия от «своего». Однако здесь возникает опасность чрезмерно «увлечься» – и начать причислять к «своему» всех окружающих соседей, даже не поинтересовавшись их собственным мнением. На складывание российского регионализма существенно повлияло разделение страны на семь федеральных округов. Понятно, что создавались они с целью более эффективного насаждения «вертикали», но в качестве косвенного следствия произвели и определенную дифференциацию регионального сознания. Многие их жители охотно стали мыслить категориями Дальнего Востока, Сибири, Урала, Северо-Запада и т.д. – вместо унитарной «общероссийскости». Некоторые современные регионалистские проекты позиционируют себя именно в границах этих округов – или подобных им макрорегионов. Иногда их названия звучат для «общероссийского» уха экзотично – Североруссия, Залесская Русь, Идель-Урал и т.д. Кстати, интересно, что последние два проекта как бы «по умолчанию» включают в себя Нижегородскую область – не спросив о том у самих нижегородцев… Конечно, всякое историческое творчество несет в себе немалый элемент фантастического. Однако здесь отражается и 500-летняя российская имперская традиция, мыслящая с позиций некоего «центра» и «собирания земель» вокруг него – а не с позиций самих земель, что соответствует сетевой природе современного регионализма. Таким вот странным образом те, кто хотел бы «разрушить империю», фактически, в своих проектах ее воспроизводят – только в уменьшенном масштабе, подобно делению амёбы… Интересно заметить, что, к примеру, сами жители Дальнего Востока, хоть и воспринимают его как макрорегион, но всегда уточняют каждый его субъект. А это не только Владивосток с его «праворульной революцией», но и Сахалин, и Магадан, и Камчатка, и Чукотка, где доминируют свои специфические проблемы. Сводить же заботы дальневосточников только к автомобильному импорту – это свидетельство централистского и унитаристского взгляда извне. Это как если бы заявлять, что Москва не знаменита ничем иным, кроме автомобилей «москвич». Полноценный регионализм вырастает не с макрорегиональных проектов, но непосредственно с регионов, формируя их уникальные бренды. Можно было бы сказать «снизу» – но само это словечко неадекватно, поскольку демонстрирует централистское мышление его употребляющего, полагающего, что он сидит где-то «сверху». Кроме того, даже в ходе небольшой истории новейшего европейского регионализма проект «Европы регионов» все более эволюционирует к «Европе муниципалитетов», создающих между собой континентальную сеть равноправных отношений. «Политика» действительно начинается именно в «полисах», с развитого местного самоуправления. Если оно отсутствует – или подчинено некоей внешней «вертикали», о свободных макрорегионах задумываться еще слишком рано… А к рисователям их виртуальных карт есть один неудобный вопрос: что, если отдельные области и города вашего макрорегиона потребуют больше полномочий и самоуправления? Вы так же, как и нынешняя Москва, обзовете их «сепаратистами», централизуете все налоги и установите чиновничью «вертикаль власти»? Ну и – стоило ли огород городить? «Чисто символическая» политика С рисованием виртуальных карт предполагаемых «независимых республик» (Сибири, Урала, Залесья и т.д.) напрямую связана и повышенная озабоченность их создателей особой символикой своего региона. Разумеется, символика – вещь чрезвычайно важная в деле выстраивания уникального регионального бренда. Однако многие сырьевые колонии в мире имеют весьма красочную символику, которая, увы, никак не повышает их статус… На этот счет однажды лаконично и точно высказался Владимир Голышев, в нашем совместном интервью для радио «Свобода»: «Ключевым вопросом в России является вовсе не наличие у тех или иных регионов флага, гимна, армии или денежной единицы – это никому не нужно. Принципиальным является вопрос, кто распоряжается собственностью, располагающейся в том или ином регионе. И то обстоятельство, что гигантские регионы, богатейшие регионы влачат нищенское существование, в Сибири например, в условиях жирующей Москвы, никого не устраивает». Так что ингерманландские регионалисты могут сколько угодно считать «Зенит» лучшей командой в мире, старательно не замечая газпромовского логотипа на их футболках… Регионализм без национализма Наконец, следует, видимо, повторить формулу, выдвинутую еще год назад – поскольку в некоторых кругах термины «регионализм» и «национализм» до сих сближаются и едва ли не отождествляются. Прежде всего, европейское понятие «нации» плотно связано с эпохой национальных государств (Etat-Nation), открытой Великой французской революцией. В современном же, «постмодернистском» проекте ЕС нации уже не играют той роли, как прежде, что, однако, вовсе не означает стирания этнокультурного многообразия. Те, кто обсуждает проекты будущего «национального государства» в России, просто не отдают себе отчет, что пытаются искать русское будущее в европейском прошлом. Тогда как адекватное будущее здесь может возникнуть лишь с ясным пониманием растущей роли регионализма. В противном случае получится очередная централистская модель, с такими же «национальными проектами», что и у нынешней власти… А с точки зрения регионализма русское будущее видится как общность англоязычных стран. Между Англией, Штатами, Канадой, Австралией и Новой Зеландией нет никакой колючей проволоки и их гражданам не требуется никаких виз для взаимных визитов. Но вместе с тем, там никому не приходит в голову считать население этих стран «единой нацией» и на этом основании требовать управления ими всеми из единой имперской столицы. Лондон – уже давно постимперский город, в отличие от Москвы… Проект «единой русской России» выглядит столь же нелепым, как и попытки некоторых «малых национализмов» навязать всему населению того или иного региона свой язык в качестве «единственного официального» (татарский, башкирский, якутский, хантыйский, коми и т.д.). Подобные деятели глубоко зависли в прошлой эпохе – и, видимо, не способны понять, что современный регионализм уже не связан ни с «большим», ни с «малым» национализмом. Он не нацелен на создание неких «чистых этнических гетто», но строится на доктрине «включающего различия» – где присутствуют все культуры региона, но при этом не ущемляют друг друга. Именно потому, что там никто не смеет никого обозвать «экстремистом» за желание быть самим собой, следовать собственной этнической культуре и развивать ее. Основой каждого региона является его уникальный бренд – и те, кто его формирует, по определению вправе называть себя «коренными жителями». А все «национальные вопросы» решаются переведением их в иное измерение – особой региональной идентичности. Это сложный синтез этнических, культурных и психологических качеств, который разделяет людей не по «паспортным данным» и прочим внешним формальностям, но по внутренней принадлежности к тому или иному региону, желанию жить его интересами и создавать его будущее. * * * Итак, вырисовывается этакий «квадрат» ментальных границ нынешнего российского регионализма. Это – желание во что бы то ни стало «отделиться» здесь и сейчас, нарисовать виртуальную карту (желательно покрупнее) будущей «независимой республики», придумать символику поярче и до кучи приперчить это той или иной националистической риторикой. В этой «детской болезни» может доминировать какой-то один симптом, а могут вполне сочетаться и все четыре… Именно поэтому российский регионализм – вместо того, чтобы, подобно своим европейским аналогам, стать влиятельным общественным движением, все еще остается интеллектуальной забавой и удобно маркируется официозом, вписываясь в тот или иной заведомо «экстремистский» или «неформальный» каталог. Неужели, как поется в песне, никто не рискнет «за флажки»? |

|